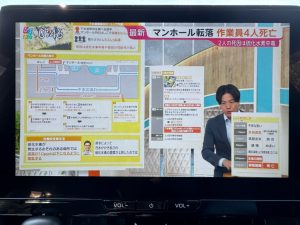

【下水道事故に対する要望提出】

埼玉県行田市マンホール転落事故に関する要望書

2025年8月2日、埼玉県行田市で下水道管の点検作業中に作業員4人が死亡するという痛ましい事故が発生しました。この事故は、2025年1月に八潮市で起きた大規模な道路陥没事故を受けて国から全国の自治体に要請された下水道管の特別調査中に起きたものです。

二度とこのような悲惨な事故を起こしてはなりません。私は地元県議会議員として、埼玉県の下水道事業管理者である北田健夫氏に、この事故に関する要望書を提出し、再発防止策について意見交換を行いました。

事故の背景と専門家の見解

今回の事故では、作業員4人が硫化水素中毒により亡くなりました。捜査関係者への取材によると、最初に作業員が転落した衝撃で下水が攪拌され、硫化水素濃度が急激に上昇した可能性があるとのことです。

また、東京大学大学院の加藤裕之特任准教授は、現場での安全対策について「意識が不十分だったと言わざるを得ない」と指摘しています。特に、前回問題なかったから今回も大丈夫だろうと判断し、安全装備を携行しなかった点について、専門家として強い懸念を示しました。下水道管は汚物などが溜まりやすく、夏場の水温上昇によって硫化水素が発生しやすい環境にあるため、点検作業を行う際は常に危険を想定し、万全な安全対策を講じる必要があります。

埼玉県への要望内容

私は、県を代表する下水道事業の責任者である北田氏に対し、以下の2つの点を強く要望しました。

* 安全確保対策の徹底:国からも安全確保対策の徹底に関する文書が発出されていると聞いています。県として、市町村を支援する立場から、行田市をはじめとする県内の市町村に対し、改めて積極的に働きかけを行うべきです。

* 情報共有と再発防止の支援:県内の市町村下水道工事における安全管理を一層徹底させるため、今回の事故で得られた情報を共有し、再発防止に向けた具体的な支援を行うようお願いしました。

今回の事故の教訓を県内全体で共有し、安全意識の向上と具体的な対策の徹底を図ることが、今後の下水道工事における事故を未然に防ぐ鍵となります。

今回の事故を単なる悲劇で終わらせるのではなく、その教訓を活かし、安全管理に対する意識を根底から見直す必要があります。すべての作業員の命を守るため、関係者全員が安全対策を徹底し、二度とこのような痛ましい事故が繰り返されないよう、強く望みます。

【県議会議事堂エントランスを彩る生花】

いつもありがとうございます。

作者:日本古流 加藤一紀さま

花材:ソテツ、オンシジウム、アルストロメリア、クラフトフラワー、銀の塗物

作者インタビュー

Q:作品のポイントを教えてください。

A:水盤を用いて水を見せることで、より涼しげな感じを演出しました。

Q:銀の塗り物が、2つの水盤にまたがっているのもおもしろいですね。

A:実はこの作品の主役は銀の塗り物なんです。この花材をより引き立たせるために、花器の下に色紙を配置してみました。

※埼玉県ホームページより抜粋

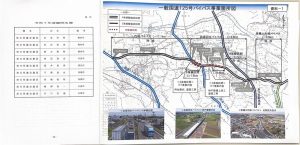

【国道125号バイパス建設促進同盟会総会】

羽生市市民プラザで開催された「国道125号バイパス建設促進同盟会」の総会に、埼玉県議会議員として出席しました。この会は、長年にわたり地域の交通課題解決に取り組んでこられた、大変重要な場であり、私もその一員として皆様と共に議論を深める機会をいただきました。

今回の総会では、添付された資料「一般国道125号バイパス事業箇所図」に基づき、事業の具体的な進捗状況や今後の計画について詳しく説明を受けました。特に、加須IC接続区間、加須羽生バイパス、そして栗橋大利根バイパスといった主要区間の整備状況、および未整備区間の今後の展望について、詳細な報告がありました。

羽生市を含む県内北東部地域にとって、交通網の整備は喫緊の課題です。特に国道125号は、地域住民の生活を支える重要な幹線道路である一方で、慢性的な渋滞が生活や経済活動に大きな影響を及ぼしています。安全性の向上、そして災害時の緊急輸送路としての役割を強化するためにも、バイパス建設は不可欠です。

資料からは、4車線整備済区間、2車線整備済区間、そして今後の未整備区間が明確に示されており、それぞれの区間で着実に事業が進められていることを確認しました。特に、加須羽生バイパスのL=11.1kmや栗橋大利根バイパスのL=3.9kmといった具体的な数字を見ながら、地域の未来を想像すると胸が高鳴ります。また、下部に掲載されている実際の建設現場の写真からは、工事が着々と進んでいる様子がうかがえます。

総会には、羽生市、行田市、加須市、久喜市、熊谷市、深谷市といった関係各市の議会議員の皆様も多数参加されており、それぞれの地域におけるバイパス建設への期待と熱意を強く感じました。私も県議会議員として、この事業が一日も早く実現するよう、積極的に働きかけていくことを改めて決意いたしました。

皆様の期待に応えるべく、これからも国や県、そして関係自治体と連携し、事業の推進に全力を尽くしてまいります。地域がより安全で、住みやすい場所になるよう、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。

【公益社団法人 行田青年会議所の「2025年度 8月臨時総会」】

JC OBとして参加しました。現役メンバーの皆さんの真剣な姿と、会場に満ちた熱気に触れ、改めてJCの活動の素晴らしさを感じました。

塩田理事長の「情熱」をメンバーで具現化し、地域の活性化を望む強い思いを語られました。この言葉は、まさに今回の総会のテーマを象徴していると感じました。総会資料の表紙に描かれた花火が、メンバー一人ひとりの心に宿る情熱を象徴しているようでした。

壇上には、未来の行田市を担うべく真摯に議論を交わすメンバーの姿がありました。彼らの熱い思いがひしひしと伝わってきて、私がJCで活動していた当時の情熱を思い出しました。地域を良くしたいという純粋な気持ち、仲間と共に困難を乗り越える喜び。それらは、時代が変わっても決して色褪せることのない、JCの根幹にある精神です。

OBとして、現役の皆さんがJC活動を通じて大きく成長していく姿を拝見し、今後も、彼らが地域社会に貢献していくことを心から応援しています。

【同志 来訪】

旧知の仲間から「声によるあたまの健康度チェックツール」のご提案をいただきました。これは、スマートフォンやタブレットに向かって40秒間話すだけで、AIが認知機能やストレス状態などを分析し、認知症の早期発見や予防に役立てられる画期的な仕組みです。アメリカのCanary Speech社の技術を基盤に国立循環器病研究センターと共同開発され、音声の特徴から高い精度で健康状態を判断できる点が大きな特徴です。埼玉県に導入すれば、認知症への早期対応による患者数の抑制、家族の負担軽減、医療・介護費用の抑制、さらには地域包括ケアの強化につながることが期待されます。導入方法も、自宅から簡単にセルフチェックできる仕組みと、健康診断やイベントで活用する仕組みの二つが提案されており、実用性の高いものです。高齢化が進む埼玉県にとって、このツールは住民の健康と安心を守る有効な一手になると確信しており、議会でも取り上げ、実現に向けて取り組んでまいります。

【全国の同志と参院選の総括】

全国の同志たちとオンラインで集まり、参議院選挙の総括を行いました。

今回の選挙で、私が所属する政権与党は、国民の皆様から厳しいご意見をいただき、多くの議席を失う結果となりました。この結果を真摯に受け止め、なぜ私たちの声が届かなかったのか、国民の皆様は何を求めているのか、深く反省する貴重な時間となりました。

オンラインの画面越しではありましたが、それぞれの地域が抱える課題や、国民の皆様の率直な思いを共有し、活発な議論が交わされました。この反省をただの結果として終わらせるのではなく、今後の活動にどう活かしていくか、具体的な方策についても意見交換を行いました。

私自身、この総括で得た学びを胸に、埼玉県議会議員として、地方自治の現場で皆様の声をしっかりと受け止め、より良い社会を築くために全力を尽くさなければならないと、改めて強く決意しました。

今回の選挙で示された国民の皆様の声を第一に、これからも地域の課題解決に努めてまいります。

引き続きのご支援、よろしくお願い申し上げます。

【銀婚式を迎えて】

私たち夫婦は結婚25周年、銀婚式を迎えることができました。

振り返ればあっという間の年月でしたが、共に支え合い、笑い合い、時に苦労も乗り越えてきたからこそ、この日を迎えられたのだと感じています。

自宅でささやかなお祝いをしました。テーブルには素敵な花束とケーキ。そして我が家の愛犬ワラちゃんも、その鮮やかな花と甘い香りに興味津々で、一緒に喜んでくれているようでした。さらに驚いたのは、ケーキを買ったお店も偶然にも25周年を迎えられたとのこと。同じ節目を分かち合えたことに、不思議なご縁を感じました。

今回妻に送った花束は「グズマニア」その花言葉は「いつまでも健康で幸せ」「理想の夫婦」「情熱」。妻への感謝の気持ちを改めて強くしました。

これからも、グズマニアの花言葉のように、健康で、情熱を持ち、理想の夫婦でいられるよう、二人で笑顔あふれる日々を積み重ねていきたいと思います。

【今週のワラちゃん】

今週のワラちゃんは、お気に入りの場所を見つけてすっかりリラックスモードで過ごしています。リビングのテーブルの下、ひんやりとしたフローリングの上に敷かれたタオルケットの上で、気持ちよさそうにスヤスヤと眠る姿はとても愛らしく、口元が少し緩んでいるのが夢の中でも楽しい時間を過ごしている証拠のように見えます。遊び盛りの子犬ですが、こんな風に穏やかな表情で休んでいる姿を見ると、こちらも安心して心が和みます。盲導犬のパピーは子犬の頃からさまざまな経験を積んでいく大切な時期を過ごしており、ワラちゃんも新しい環境や人との出会いを通じて、少しずつ社会性を身につけながら日々成長しているようです。この写真からも伝わるように、ワラちゃんの穏やかで優しい性格はきっと盲導犬として活躍するための大切な素質のひとつになることでしょう。盲導犬になるための子犬たちは、多くの人の支えによって育まれています。特に私たちパピーウォーカーと呼ばれるボランティアの存在は欠かせません。約1年間、候補生の子犬を家庭で預かり、愛情をもって育てながら、トイレのしつけや散歩を通じた社会経験などを積ませていきます。こうした一歩一歩の積み重ねが未来の盲導犬を育てる基盤となり、視覚障がいのある方の大切なパートナーへとつながっていくのです。ワラちゃんのこれからの成長を温かく見守りながら、盲導犬パピーを支える活動の大切さも多くの方に知っていただけたらと願っています。